وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ

السبت/ديسمبر/2019

قال الله تعالى:﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (يونس: 61)

وقال جل جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: 3)

أولاً- الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين هي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهو شامل لأهل الأرض جميعهم في كل زمان ومكان –وسياقها في تقرير الوحي، وإلزام المنكرين له من المشركين بالدليل العقلي- ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر جملة من أحوال الكفار ومذاهبهم، والرد عليهم ومحاورة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وذكر فضله تعالى على الناس، وأن أكثرهم لا يشكره على فضله، أخبر سبحانه عن عظيم اطلاعه على الخواطر، وما يجري في الضمائر، فذكر اطلاعه على أحوالهم، وحال الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في مجاهدته لهم، وتلاوة القرآن عليهم، وأنه تعالى شاهد على جميع أعمالهم، لا يخفى عليه جل شأنه خاطر، ولا ضمير، ولا يغيب عنه عمل من الأعمال، ثم أخبر جل وعلا عن سلطان علمه الواسع لكل شيء، وإحاطته بكل شيء، على سبيل الاستغراق والشمول، مقرِّرًا بذلك سبحانه أن كل شيء في الأرض والسماء صغر أو كبر، لا يخرج عن دائرة علمه، خاضع لرقابته، محفوظ برعايته.

ثانياً. وأما الآية الثانية فتحكي إنكار الذين كفروا للساعة، وكفرهم بنعمة الآخرة، وردَّ الله تعالى عليهم بتوكيد مجيئها، -وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن وقوع البعث، فأنكروه، ونفوه بقولهم:﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾، على سبيل القطع والجزم، مع جهلهم بالغيب؛ لأن البعث كان عندهم من المحال، فجاء الرد عليهم قويًا بقوله تعالى:﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾، وهو تأكيد لإتيان الساعة على أتم الوجوه وأكملها- وجاء القسم بالرب جل وعلا، للإشارة إلى أن إتيان الساعة من شؤون الربوبية، وأتى به مضافًا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليدل على شدة القسم-، ثم عقَّب سبحانه على ذلك بقوله: ﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴾؛ ليعلم الناس جميعًا أن إتيان الساعة من الغيب، الذي تفرَّد به الله، الذي يعلم ببواطن الأمور دقيقها وجليلها؛ وكأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها لتأتينكم. وأكد سبحانه ذلك زيادة تأكيد بأن علمه جل وعلا محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات على سبيل الاستغراق والشمول؛ وذلك لأنه سبحانه إذا كان عالمًا بجميع الأشياء، فعلمه بأجزاء الأحياء، وقدرته على جمعها من باب أولى.

ويتضح مما تقدَّم أن الغرض من نفي العزوب عن الله جل وعلا في الآيتين هو إقامة الدليل على أن علم الله تعالى محيط بكل شيء من الكليات والجزئيات، على سبيل الاستغراق والشمول، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وواقع في دائرة علمه، خاضع لرقابته، محفوظ برعايته سبحانه، وقد جاء ذلك موضحًا في آيات أخرى؛ كقوله تعالى:

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، ﴿ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ سبحانه وتعالى!

ثالثاً. وقرأ الجمهور:﴿ يَعْزُبُ ﴾ في الآيتين، بضم الزاي فيهما، وقرأ الكسائي:﴿ يَعْزِبُ ﴾، بكسر الزاي، وهما لغتان- يقال:{عزَب الشيء يعزُب، ويعزِب}، مثل:{عكَف يعكُف، ويعكِف}– ومعناه، على قراءة الضم: يعزُب عزوبًا قويًّا، وعلى قراءة الكسر: يعزِب عزوبًا ضعيفًا-.

وأصل العزوب: البعد مع تنحٍّ وشرود. قال ابن فارس: ”العين والزاء والباء أصل صحيح، يدل على تباعدٍ وتنَحٍّ. يقال: عَزَب يعزُبُ عُزُوبًا. والعَزَب: الذي لا أهلَ له. وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبَةً. يقال: عَزَب حلْم فلان، أي: ذهب. وأعْزَبَ الله حلْمَه، أي: أذهَبَه. والعازب من الكلأ: البَعِيد المَطْلَب، وكلُّ شيء يفوتُك لا تَقْدِر عليه فقد عَزَب عنك “.

ويقال: عزب الرجل بإبله، إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل. وسمِّي الرجل عزبًا لبعده عن الأهل، وعزب الشيء عن علمي، إذا بعد. وفي الحديث: ((من قرأ القرآن في أربعين يومًا، فقد عزَب)) أي: بعُد عهدُه بالختمة، أي: أبطأ في تلاوت.

فعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى: ﴿مَا يَعْزُبُ﴾: ما يبعد، وما يندُّ. وكذلك قوله: ﴿لَا يَعْزُبُ﴾ معناه: لا يبعد، ولا يندُّ. وقيل: معناهما: ما يغيب، بلغة كنانة. وقيل: ما يخفى؛ كقوله تعالى:

﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (النمل: 75).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (آل عمران: 5).

والفرق بينهما، وبين العزوب، أن الشيء قد يكون غائبًا عنك، أو خافيًا عليك، وهو قريب منك، وليس كذلك العزوب.

ونفي ذلك كله عنه سبحانه مستلزم لثبوت علمه، ومتضمِّن لكماله، وإذا كان كذلك، فهو صفة مدح له جل وعلا، والنفي لا يكون مدحًا، إلا إذا تضمن ثبوتًا؛ وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه، وهكذا كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده؛ كقوله تعالى:﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾(البقرة: 255)، فنفي أخذ السَّنَة والنوم له سبحانه مستلزم لثبوت صفة حياته وقيوميته، ومتضمِّن لكمالهما. وقوله تعالى:﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ (ق:38) مستلزم لثبوت صفة قدرته، ومتضمِّن لكمالها. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ (الكهف: 49) مستلزم لثبوت صفة عدله، ومتضمِّن لكمالها.. ونظائر ذلك كثيرة.

ومثقال كل شيء ميزانه من مثله. ومثقال ذرة، أو حبة، أي: وزنهما. قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 40).

وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الأنبياء: 47).

ومن وصية لقمان لابنه قوله: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ (لقمان: 16).

وفي الدُّرِّ المنثور للسيوطي: أخرج أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر)).

والمثقال -في الأصل- اسم آلة لما يعرف به مقدار ثِقَل الشيء، أيَّ شيء كان من قَلِيل، أو كثير، -والناس يُطْلقونه في العُرف على الدّينار خاصَّة وليس كذلك- ووزنه: مِفعال، من الثِّقَل، كالمقدار من القدْر. -وعبَّر سبحانه عن ذلك بالمثقال، ولم يعبر عنه بالمقدار ونحوه، للإشارة بما يفهم منه من الثقل، الذي يعبر به عن الكثرة والعظم؛ كما في قوله تعالى:﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازينه ﴾ (القارعة: 6)– ويطلق المِثقال على مطلق المقدار، وهو المراد هنا. -ويطلَق على المقدار المعلوم، الذي لم يختلف جاهلية وإسلامًا-، وقيل هو في الشرع أربعة وعشرون قيراطًا، أخرج ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي جعفر، قال الألوسي: ”والصحيح أنه لم يختلف جاهلية وإسلامًا، فقد نقل الجلال السيوطي عن الرافعي أنه قال: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية، ولا في الإسلام“.

والذرة في قول أكثر اللغويين والمفسرين هي النملة، –أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله:﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ قال: نملة- وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن ابن عباس في قوله:﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾، قال: رأس نملة خضراء، –وقيل: هي بيضة النملة، التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء- وقيل: الذرة هي الخردلة.

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يا أيها الناس! لا تغتروا بالله؛ فإن الله لو كان مغفلاً شيئًا، لأغفل البعوضة، والذرة، والخردلة))، فدل على أن الذرة غير الخردلة.

وأخرج هنَّاد عن ابن عباس في قوله:﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾: أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها، ثم نفخ فيها، وقال: كل من هؤلاء مثقال ذرة.

وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن برقان، قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب أتاه مسكين، وفي يده عنقود من عنب، فناوله منه حبة، وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة.

وأخرج سعد عن عطاء بن فروخ أن سعد بن مالك أتاه سائل، وبين يديه طبق عليه تمر، فأعطاه تمرة، فقبض السائل يده، فقال سعد: ويحك! تقبل الله منا مثقال الذرة والخردلة، وكم في هذه من مثاقيل الذر!

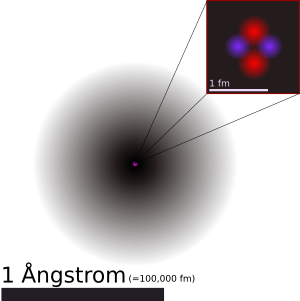

وقد أثبت العلم أخيرًا أن الذرة هي إحدى الوحدات الأساسية، التي تساهم في بناء المادة، وأن كل شيء في هذا الكون مكوَّن من بلايين الذرات، وهي جسيمات دقيقة جدًا، يستحيل على المرء أن يراها، حتى باستخدام أقوى الميكروسكوبات.

وقد كان الاعتقاد السائد قديمًا أن الذرة هي أصغر شئ يتصور عقلُ الإنسان وجودَه من المادة، وأنه لا شيء أصغر منها حجمًا ووزنًا، وأنها غير قابلة للتجزئة، وقد ظل هذا الاعتقاد سائدًا إلى القرن التاسع عشر، وفي أوائل القرن العشرين حول كثير من علماء الطبيعة اهتمامهم إلى دراسة الذرة، وخواصِّها، وإمكانية تجزئتها، فظهر لهم أن بعض المواد، كالراديوم واليورانيوم، تتجزأ من تلقاء نفسها، وتخرج منها جسيمات ذات كهرباء موجبة تسمى: {ألفا}، وجسيمات ذات كهرباء سالبة تسمى:{ بيتا}، وأشعة تسمى:{ جاما}، وتبين لهم أن الذرة، تلك الشئ الضئيل، الذى لا يمكن أن يرى بالعين المجردة مادة قابلة للتجزئة، وأنها تحتوي على الدقائق التالية: الإلكترونات، والبروتونات، والنيوترونات، وهذا ما يجعل منها قوة رهيبة، يمكن استخدامها لدمار العالم، أو عماره.

ونقرأ قوله تعالى:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، فنجد في لفظ ﴿أَصْغَر﴾ تصريحًا واضحًا بإمكان تحطيم الذرة وتجزئتها، كما يشير قوله تعالى:﴿وَلاَ فِي السَّمَاء﴾ إلى أن خواص الذرات الموجودة في الأرض هي خواص الذرات الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب نفسها، أي: أنها تحتوي على الأنواع، التي ذكرناها آنفًا، كل ذلك وغيره مثبت في علم الله تعالى، أو في اللوح المحفوظ، الذي اشتمل على معلومات لله تعالى.

رابعاً. وفي قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ في الآية الأولى، وقوله تعالى: ﴿ عَالِِمِِ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ في الآية الثانية ما يسأل عنه: لماذا جاء النفي في الجملة الأولى بـ{مَا}، وفي الجملة الثانية بـ{لَا} ؟ وهل من فرق بينهما ؟

ولم أر أحدًا من المفسرين، أو النحويين- قديمًا وحديثًا- تعرض للإجابة عن هذا السؤال سوى الدكتور فاضل السامرائي في كتابه:(لمسات بيانية)، ويتلخَّص بما يأتي:

أولاً- الفرق بين {ما يعزب}، و{لا يعزب}:

في آية يونس استخدم (ما)، أما في سورة سبأ استخدمت (لا)، والسبب أن في الأولى جاء سياق الكلام عن مقدار إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، كما جاء في أول الآية: (وما تكون في شأن)، أما في الآية الثانية في سورة سبأ فالسياق في التذييل والتعقيب على الساعة.

في آية سبأ: (لا تأتينا الساعة) نفوا شيئًا مستقبليًّا، فرد عليهم بـ(لا): (لا يعزب)، ثم إنه أقسم بقوله:(بلى وربي)، جوابه في المضارع:(لتأتينكم)، وجوابه في النفي:(لا)، إذن اقتضى المقام كله النفي بـ(لا)، فناسبت الآية(لا) من كل جهة: الاستقبال-والقسم المتقدم إثباته وجوابه-، أما آية يونس فالكلام ليس عن المستقبل، بل عن الحال، فناسب أن يأتي بـ(ما).

ثانيًا- وأما عن الفرق بين{من مثقال}، و{مثقال} فأجاب بأن (من) هذه هي من الزائدة الاستغراقية، التي تفيد الاستغراق والتوكيد. وسبب مجيئها في الأولى دون الثانية: أن آية سبأ ليس الكلام فيها عن علم الغيب أصالة، الكلام في التعقيب على الساعة، أما سورة يونس فالكلام أصلاً عن سعة علم الله عز وجل، وبيان مقدار إحاطة هذا العلم بكل شيء، وسياق إحاطة علم الله بكل شيء هو الذي يقتضي التوكيد، والإتيان بـ(من) الاستغراقية.

هذا ملخَّص لما أجاب به الدكتور فاضل، وقد سبق أن ذكرت في الفقرة الأولى من هذا المقال أن الغرض من نفي العزوب عن الله جل وعلا في الآيتين؛ هو إقامة الدليل على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، من الكليات والجزئيات، على سبيل الاستغراق والشمول، وأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وواقع في دائرة علمه، خاضع لرقابته، محفوظ برعايته سبحانه، فلو كان سبب نفي العزوب في آية يونس بـ{ما} أنها جاءت لبيان مقدار إحاطة علم الله بكل شيء، وسعة ذلك العلم، لوجب أن ينفى العزوب في آية سبأ بـ{ما} أيضًا، كما نفي بها في آية يونس، ولوجب أن تؤكد آية سبأ بـ{من} الاستغراقية، كما أكدت سورة يونس بها-

وإذا كان التركيز الأكبر في سورة يونس على قضية العقيدة والوحي، وإنكار المشركين له، فإن التركيز الأكبر في سورة سبأ على قضية البعث والجزاء، وعلى إحاطة علم الله تعالى وشموله، ودقته ولطفه- وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة، وأساليب شتى، وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية.

فعن قضية البعث والجزاء ورد قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (سبأ: 3)، وقوله تعالى:﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (سبأ: 4).

وعن قضية العلم الإلهي الشامل ورد قوله تعالى في مطلع السورة: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ (سبأ: 2)، وورد قوله تعالى تعقيبًا على التكذيب بمجيء الساعة:﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ (سبأ: 3)، وورد قوله قرب ختام السورة: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾(سبأ: 48).

فكيف يقال بعد هذا: ”آية سبأ ليس الكلام فيها عن علم الغيب أصالة؟ -الكلام في التعقيب على الساعة- أما سورة يونس فالكلام أصلًا عن سعة علم الله عز وجل، وبيان مقدار إحاطة هذا العلم بكل شيء، فسياق إحاطة علم الله بكل شيء هو الذي يقتضي التوكيد، والإتيان بـ(من) الاستغراقية“؟!

أليس الكلام على الساعة هو من الكلام على الغيب، والعلم بها من العلم بالغيب؟! ألم يأت نفي العزوب في آية سبأ: ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ عقب قوله تعالى:﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴾ (سبأ: 3)، ثم ألم تأت هذه الآية عقب قوله تعالى:﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾(سبأ: 2)، ألا يدل ذلك كله على أن السياق في سورة سبأ هو سياق إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، على سبيل الاستغراق والشمول؟!

وأما القول بأن {لا} مطلقة، تكون للاستقبال، وقد تكون للحال، وأن {ما} تكون للحال، فهو قول جمهور النحاة والمفسرين. وكان الزمخشري، ومعظم المتأخرين قد نصّوا على أن {ما}، إذا دخلت على المضارع، أخلصته للحال، وأن {لا} إذا دخلت عليه، أخلصته للاستقبال، وهو ظاهر قول سيبويه في (باب نفي الفعل) من كتابه: ”إذا قال: هو يفعل أي: هو في حال فعل، فإنَّ نفيه: ما يفعل، وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعًا، فنفيه: لا يفعل، وإذا قال: ليفعلنَّ، فنفيه: لا يفعل؛ كأنه قال: والَّله ليفعلنَّ، فقلت: والَّله لا يفعل“.

وذهب الأخفش، والمبرد، وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك ليس بلازم؛ بل قد يكون المنفي بـ{لا} للحال؛ كقولهم:{ جاء زيد لا يتكلم}– وعلى ذلك حملوا آيات؛ منها قول سليمان عليه السلام:﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ﴾(النمل: 20). وذهب ابن مالك إلى أن المنفي بـ{ما} قد يكون مستقبلاً على قلة؛ كقوله تعالى آمرًا لنبيه صلى الله عليه وسلم:﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي ﴾(يونس:15).

وأجيب عن الجمهور بأنهم إنما جعلوا{ما} مخلصة للحال، و{لا} مخلصة للاستقبال، إذا لم يوجد قرينة غيرها، تدل على غير ذلك. وأجيب عن سيبويه بأنه إنما نبَّه إلى الأوْلى، في رأيه، والأكثر في الاستعمال.

وتحقيق القول في هذه المسألة أن بناء المضارع لا يدل بصيغته على الحال، أو الاستقبال، إذا لم يوجد معه قرينة تقيده بأحدهما، وتقصره عليه؛ وإلا فإنه يدل على الدوام والاستمرار، بلا انقطاع؛ لأنه موضوع لما هو كائن، لم ينقطع، ويستوي في ذلك المثبت، والمنفي، فإذا قلت:{فلان يعطي، ويمنع}، فمعناه: أنه في حالة عطاء، ومنع دائمين مستمرين، غير منقطعين. وإذا قلت في النفي:{ما يعطي، ولا يمنع}، دل على دوام نفي العطاء والمنع واستمرارهما، بلا انقطاع. ولا فرق في ذلك بين المنفيِّ بـ{ما}، والمنفيِّ بـ{لا}.

تأمل قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ (المدّثر: 3)، كيف نفى سبحانه العلم بجنوده عن مخلوقاته بـ{ما}، وأثبته لنفسه سبحانه على سبيل الحصر، ثم تأمل قوله تعالى في آية أخرى:﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (النمل: 65)، كيف نفى سبحانه العلم بالغيب عن مخلوقاته بـ{لا}، وأثبته لنفسه سبحانه على سبيل الحصر؟ ثم استأنف تعالى قوله: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (النمل: 65)، فنفى سبحانه عن الكافرين، أو معبوداتهم شعورهم بوقت بعثهم بـ{ما}.

ولما كان بناء الماضي المثبت لا يدل بصيغته على الديمومة والاستمرار، عُدِلَ عن منفيه إلى المضارع المنفي، في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (الأنفال: 21) أي: لا تكونوا كالذين يدَّعون السماع، وهم لا يسمعون.

قال أبو حيان: ”وجاءت الجملة النافية على غير لفظ المثبتة؛ إذ لم تأتِ{ وهم ما سمعوا}؛ لأن لفظ المضيِّ لا يدل على استمرار الحال، ولا ديمومته، بخلاف نفي المضارع، فكما يدل إثباته على الديمومة في قولهم:{ هو يعطي، ويمنع}، كذلك يجيء نفيه“.

وأما قوله عقب ذلك: ”وجاء حرف النفي {لا}؛ لأنها أوسع في نفي المضارع من {ما}، وأدلُّ على انتفاء السماع في المستقبل“ فليس كما قال؛ لأن {لا} وإن كانت أوسعَ من {ما} في نفي المضارع، وأدلَّ على انتفاء السماع في المستقبل، فإن المراد من الآية نفي السماع عنهم على الدوام والاستمرار، بلا انقطاع، وإذا كان كذلك، فليس من فرق بين نفي المضارع بـ{ما}، وبين نفيه بـ{لا}.

وقد كان من حقِّ النفي في قوله تعالى:﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أن يأتي بـ{ما}، فيقال:{ وهم ما يسمعون}؛ لأنه من مواضعها، فهو جواب عن دعوى، وهو قولهم:﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا ﴾ أي: ادَّعوا السماع؛ ولكن عدل عنه إلى{لا}؛ لأن هذه تدل على شمول النفي، واستغراقه لكل جزء من أجزاء الزمن بدون قرينة تصحبها، خلافًا لـ {ما}، فإنها لا تدل على الشمول والاستغراق إلا بوجود قرينة؛ كأن يقال مثلاً:{ وهم ما يسمعون من شيء} فتأمل!!

وقد اجتمع النفي، والإثبات في قوله تعالى:﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185) فالأول يدل على إثبات الإرادة في الحالة الدائمة المستمرة، التي لا تتقيَّد بزمن معيَّن، والثاني يدل على نفيها في الحالة نفسها. قال أبو حيان في تعقيبه على هذه الآية: ” قالوا:{ يريد} -هنا- بمعنى: { أراد}، فهو مضارع أريد به المُضيُّ، والأوْلى أن يراد به الحالة الدائمة هنا؛ لأن المضارع هو الموضوع لما هو كائن، لم ينقطع“.

وما قيل في: {يريد}، يقال مثله في:{ لا يريد}، وفي:{ما أريد}، من قوله تعالى: ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ (الذاريات: 57) أي: ما أريد منهم عطاءً أنتفع به، ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم.

وجاء نفي الإرادة الأولى بـ{ما}؛ لأن الآية مستأنفة -والاستئناف هو ابتداء كلام آخر، مبيِّن لما قبله ومؤكِّد له، فحكمه حكم الابتداء-، و{ما} النافية لها صدر الكلام مطلقًا بإجماع البصريين، بخلاف {لا}؛ فإنها لا تقع في صدر الكلام إلا في جواب القسم -وأما الإرادة الثانية فجاء نفيها بـ{ما}؛ لأنها معطوفة مع ما بعدها على ما قبلها- وإنما جاز ذلك؛ لأن الفاعل واحد في المعطوف، والمعطوف عليه، ولولا ذلك، لوجب العطف بـ{لا}؛ كأن يقال:{ وما أريد منكم، ولا تريدون مني}– وعلى هذا جاء النفي في قوله تعالى:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ (يونس: 61).

فقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ ﴾ كلام مستأنف، وهو عبارة عن خطابين للرسول صلى الله عليه وسلم: الأول منهما عام بجميع شؤونه عليه الصلاة والسلام، والثاني منهما خاص؛ لكنه مندرج تحت عموم الأول، وإنما خُصَّ من العموم؛ لأن القرآن الكريم هو أعظم شؤونه عليه الصلاة والسلام، والغرض منهما بيان الحالة الدائمة المستمرة، التي كان عليه الصلاة والسلام عليها في الماضي، والحاضر، والتي يكون عليها في المستقبل؛ ولهذا عطف الثاني على الأول بـ{ما}.

ومثلهما في ذلك قوله تعالى:﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ إلا أن الخطاب به عام، يشمل أهل الأرض جميعهم، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون دخولاً أوليًّا- والغرض منه بيان الحالة الدائمة المستمرة، التي كان أهل الأرض عليها في الماضي والحاضر، والتي يكونون عليها في المستقبل-.

ولأجل ما تقدَّم من نفي الديمومة والاستمرار في الأفعال الثلاثة السابقة، على سبيل الاستغراق والشمول صيغت تلك الأفعال بصيغ المضارع المنفي، فعمَّ النفي فيها كل جزء من أجزاء الزمن، دون قيد يقيِّده بزمن معيَّن، ويدلك على ذلك الاستثناء في قوله تعالى:﴿ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ فهو استثناء مفرغ من عموم الأحوال، التي اقتضاها عموم الشأن، وعموم التلاوة، وعموم العمل، والمراد: أنه تعالى شاهد -أي: رقيب- على أهل الأرض جميعهم بما كان منهم، وبما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع، يحصي عليهم أعمالهم؛ وكأنه قيل: {وما كنت وتكون في شأن، وما تلوت، وما تتلو فيه من قرآن، وما عملتم، وما تعملون من عمل؛ إذ أفضتم وتفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودًا}.

ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث، المتعلقة بتلك الأفعال، والواقعة في سياق النفي، أن ما حصل في الماضي، وما يحصل في الحال، والمستقبل من تلك الأفعال سواء، وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز.

ولما كان قوله تعالى:﴿ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾ فيه تحذير وتنبيه، عدل عن خطاب الخصوص في قوله:﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ ﴾ إلى خطاب العموم بقوله:﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾، وقد روعي في كل من المقامين ما يليق به، فعبَّر في مقام الخصوص في الأول بالشأن؛ لأن عمل العظيم عظيم، وعبَّر في مقام العموم في الثاني بالعمل العام للعظيم والحقير.

ثم واجه تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالخطاب وحده بقوله:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾، تشريفًا له وتعظيمًا، وجاء به منفيًّا بـ{ ما} على سبيل الاستغراق والشمول؛ لأنه استئناف مبيِّن لما قبله ومؤكِّد له.

وقد كان من آثار اختلاف هذا الخطاب خصوصًا وعمومًا، ثم خصوصًا، اختلاف النفي بـ{ما} في الفعلين:{ما تكون، وما تتلو}، وبـ{لا} في الفعل:{ولا تعملون}، وبـ{ما} في فعل العزوب:{وما يعزب}.

وجاء الخطاب في قوله تعالى:{ ولا تعملون} منفيًّا بـ{لا} بعد الواو العاطفة، دون{ما}؛ ليدخل فيه الخطابان الأولان. -ولو نفي بـ{ما}، فقيل:{ما تكون، وما تتلو، وما تعملون}، لكان خطابًا مستأنفًا غير معطوف على ما قبله، وحينئذ لا يصح دخول الخطابين الأولين فيه-.

وجاء الخطاب في قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾؛ لأنه استئناف مؤكِّد لما قبله، خلافًا لمن ذهب إلى أنه معطوف؛ لأنه لا يجوز عطف نفي على آخر إلا بـ{لا} ولو كان معطوفًا، لوجب أن يقال:{ ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة}؛ كما قيل قبله:﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾ ولما جاء منفيًّا بـ{ما}، علم أن المراد به الاستئناف، خلافًا لقوله تعالى في آية سبأ:﴿ عَالِمِ الغيب لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾.

وقد سبق أن ذكرت أن قوله تعالى:﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴾ جاء تعقيبًا على جملة القسم:﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾؛ ليعلم الناس جميعًا أن إتيان الساعة من الغيب، الذي تفرَّد به الله، الذي يعلم ببواطن الأمور دقيقها وجليلها، فقوله تعالى:﴿ قُلْ بَلَى ﴾ رد لقولهم:﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾، وإثبات لما نفوه. وقوله تعالى:﴿.. وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ تكرير لإِيجابه، مؤكَّدًا بالقسم، مقرِّرًا لوصف المقسم به بصفات تقرِّر إمكانه، وتنفي استبعاده؛ وكأنه قيل: { قل، وربي، العالم بوقت قيامها، لتأتينكم، لا يعزب عنه مثقال ذرة}.

فقوله تعالى:﴿ عَالِمِ الغيب لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ هو من جملة الردِّ على قولهم:﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾؛ ولهذا جاء منفيًّا بـ{لا}؛ لأن من مواضع {لا}– على ما سيأتي- أن تكون ردًّا على كلام سابق.

والفرق بين:﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾، و ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾: أن الأول نفي لإتيان الساعة في المستقبل؛ لأنه مقيَّد بقرينة تدل على ذلك، وهي أنهم أخبروا عن إتيان الساعة في المستقبل؛ لأن إتيانها لا يكون في الحال، وأما الثاني فهو نفي للعزوب في الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأنه مطلق، لم يقيَّد بقرينة تدل على حصره في زمن معيَّن.

فإذا تأملت ذلك، تبيَّن لك أنه لا فرق بين قوله تعالى:﴿ مَا يَعْزُبُ ﴾، وقوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾، من حيث دلالة كل منهما على دوام نفي العزوب واستمراره، على سبيل الاستغراق والشمول، دون قيد يقيِّده بزمن معيَّن.

وأما القول بأن { مَا يَعْزُبُ} هو نفي للعزوب في الحاضر بدليل نفيه بـ{ما}، وأن {لَا يَعْزُبُ} هو نفي للعزوب في المستقبل بدليل نفيه بـ{لا}، فهو قول فاسد؛ لأنه يلزم من كل منهما نفي العزوب عن الله سبحانه في زمن، وإثباته له سبحانه في زمن آخر، وهذا باطل.

ومن هنا لا يصح حصر النفي الأول في الحال، والثاني في الاستقبال، إلا بوجود قرينة تقيِّده بأحدهما؛ كأن يقال:{ ما يعزب الآن، ولا يعزب غدًا}، أما إذا قيل:{ما يعزب، ولا يعزب}، على الإطلاق، فليس للنفي فيهما من دلالة سوى نفي العزوب على الدوام والاستمرار دون قيد.

وإلى نحو هذا أشار الزركشي بقوله: ”وقد يُنفَى المضارع مُرادًا به نَفْيُ الدوام؛ كقوله تعالى:﴿ عَالِمِ الغيب لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾“ ثم قال في معرض حديثه عن{لا}: ”وقيل يُنفَى بها الحاضر على التشبيه بـ{ما}؛ كقولك في جواب من قال:{زيد يكتب الآن: لا يكتب}“.

ففرَّق بين نفي الدوام، الذي لا يتقيَّد بزمن معيَّن، وبين نفي الحاضر، فالأول مطلق، والثاني مقيَّد. وبذلك يعلم أن أداة النفي ليست بقرينة على معنى الزمن؛ لأن ذلك ليس من وظائفها، وإنما هو من وظائف القرائن اللفظية والمعنوية، التي تصحب الفعل؛ ولهذا تسمَّى قيودًا على الفعل؛ لأنها هي التي تحدِّد علاقته بالزمان.

تأمل قوله تعالى:﴿ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ (إبراهيم: 25)، كيف قيَّد إتيان الشجرة أُكُلَها بالظرف {كل حين}، ولو قيل:{ تؤتي أكلها} على الإطلاق، لدل ذلك على أن هذه الشجرة تؤتي أكلها على الدوام والاستمرار، بلا انقطاع، وهو خلاف المراد.

ثم تأمل قوله تعالى في سورة الجن:﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾ (الجن: 9)، كيف قيَّد الجن استماعهم بالظرف {الآن}، فدل على الحال، رغم تعليقه بأداة الشرط، ولو قيل:{ فمن لا يستمع الآن، لا يجد له شهابًا رصدًا}، لما كان بينه، وبين الإثبات فرق، من حيث دلالة كل منهما على الحال.

وأما من ذهب إلى أن {الآن} معناه هنا: القرب مجازًا، فيصح مع الماضي والمستقبل، أو أنه ظرف للحال، واتُّسِع فيه، فاستعمل للاستقبال، فليس بشيء؛ لأن قولهم:﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ ﴾ نصٌّ على الاستماع في الحال، بدليل قولهم قبله:﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾، وكذلك قوله تعالى:﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ (البقرة: 187) هو أمر بمباشرة الفعل في الحال، وإن كان مستقبلاً؛ ولهذا عقَّب تعالى عليه بقوله:﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (البقرة: 187).

وأما قول سليمان عليه السلام:﴿ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ﴾(النمل: 20) فإنه يدل على نفي الرؤية في الحال؛ لأن المراد: ما لي لا أرى الهدهد الآن، بدليل قوله تعالى قبله:﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ..﴾(النمل: 20)، ودلالته على الحال ليست بمستفادة -على ما قيل- من أداة النفي{لا}؛ بل هو مستفاد مما تضمنه قوله:{ما لي لا أَرَى} ؟ من الدلالة على الحال، -فهو استفهام عن شيء، حصل له في حال عدم رؤيته الهدهد- والمعنى: أغاب عني الآن، فلم أره في حالة التفقد؟

ونحو ذلك قول صاحب ياسين:﴿ وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾(يس: 22) أي: وما لي لا أعبد الآن الذي فطرني؟ أي: لا شيء يمنعني من ذلك؛ وكأنه يرد بذلك على قومه، الذين أنكروا عليه عبادته للذي فطره؛ لأن صيغة:{ ما لي لا أفعل} ؟ صيغة استفهام إنكاري، يوردها المتكلم في الردِّ على من أنكر عليه فعلاً، أو ملكه العجب من فعله؛ كما في آية الهدهد.

ونحو ذلك قوله تعالى آمرًا لنبيه صلى الله عليه وسلم:﴿ قُُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾(الكافرون: 1- 2) أي: لا أعبد الآن ما تعبدون، بدليل مقابلته بقوله: ﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾(الكافرون: 3).

ولما كان أكثر النحاة والمفسرين على القول بأن {ما} لا تدخل على مضارع إلا وهو في موضع الحال، ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال، فسَّر الزمخشري قوله تعالى:﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾(الحجر: 11) على أنه حكاية حال ماضية، وفسَّره الألوسي على أن المراد به الاستقبال، مع أن دلالته على دوام النفي واستمراره ظاهرة، بدليل قوله تعالى:﴿ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾؛ فإنه يدل على تكرر ذلك منهم، وأنه سنتهم، وسجيَّة لهم، فقوله:{ كَانُواْ } دل على أنه سنتهم، وسجية لهم، وقوله:{ يَسْتَهْزِئُونَ } دل على تكرره منهم، والمعنى: ما يأتيهم من رسول في حال من الأحوال، وزمن من الأزمان، إلا كانوا مستهزئين به لاهين عنه.

نخلص مما تقدم إلى أن نفي العزوب في قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾، وقوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ لا يدل على الحال، والاستقبال، إلا بوجود قرينة تقيِّده بأحد الزمانين، ولما كانت هذه القرينة غير موجودة، كانت دلالة نفي العزوب في الآيتين على الدوام والاستمرار، على سبيل الاستغراق والشمول هي المرادة، ولا ينبغي لأحد العدول عنها إلى غيرها إلا بوجود قرينة، وأنه ليس من فرق بين نفيه بـ{ما}، ونفيه بـ{لا}، وإن كانت الثانية -على ما يقال- أرسخ قدمًا في النفي من الأولى، وأوسع منها في نفي المضارع، وأدلَّ على انتفائه في المستقبل.

وإذا ثبت ذلك، فالسؤال الذي ينبغي أن يسأل هنا: متى ينفى بـ{ما}، ومتى ينفى بـ{لا}؟

والجواب عن ذلك يكون بمعرفة ما بين الأداتين من فرق في الاستعمال، ويبدو هذا الفرق من وجوه:

الوجه الأول: أن {ما} تكون جوابًا عن دعوى، وأن {لا} تكون جوابًا عن استفهام، وهذه تحذَف الجمل بعدها كثيرًا، بخلاف الأولى يقال لك:{أتقول كذا} ؟ فتجيب بقولك:{لا}– والأصل:{لا، أقول}، فتذكر أداة النفي مستغنيًا بها عن الفعل، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى:﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾ (الأعراف: 187).

فقوله تعالى:﴿ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾ جملة مستأنفة جاءت تكملة للإخبار عن وقت حلول الساعة؛ فهو من جملة الجواب عن سؤالهم عن وقت مجيء الساعة ولهذا جاء منفيًّا بـ{لا}.

ويقال لك: {فلان يقول كذا} أي: يدِّعي أنه يقول كذا، فيكون الجواب:{ما يقول}، ولا يجوز أن تجيب بقولك:{لا يقول} وعلى ذلك يحمل قوله تعالى:﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾(الجاثية: 32).

فأجابوا بقولهم:﴿ مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾؛ لأنهم اعتبروا قوله تعالى:﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾ مجرد ادعاء، لا صحَّة له، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا !

والوجه الثاني: أن {لا} تكون ردًّا لكلام سابق؛ لأنه ينفى بها في أكثر الكلام ما قبلها، فيكون ما بعدها في حكم الوجوب، فيقال لمن أثبت لزيد قيامًا، فقال:{ يقوم زيد}، يقال له:{لا}. أي:{لا يقوم}، فيوقف عليها كما يوقف عليها في جواب السؤال، ثم يستأنف الكلام بعدها -ولا يجوز ذلك في {ما}؛ لأنه لا ينفى بـ{ما} أبدًا إلا ما بعدها- تأمل قوله تعالى:

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾(النساء: 65).

كيف جاءت {لا} بعد الفاء ردًّا لكلام سبق -أي: فلا يكون الأمر كما زعموا أنهم يؤمنون- ثم استؤنف القسم بعدها بقوله تعالى:﴿ وَرَبِّكَ ﴾، وأجيب عنه بقوله:﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ولا يجوز أن يقال:{ فما، وربك لا يؤمنون}، للسبب الذي تقدم ذكره.

ومما يحمل على ذلك قول عمر رضي الله عنه، وقد أفطر يومًا في رمضان، فظن أن الشمس قد غربت، ثم طلعت: ”لا، نقضيه، ما تجانفنا الإثم فيه“؛ وذلك أن قائلاً قال له: قد أثمنا، فقال: لا، نقضيه، فقوله:{ لا} ردٌّ لكلامه:{قد أثمنا}، ثم استأنف فقال:{ نقضيه}.

ونحو ذلك قوله تعالى:﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ تأمل كيف نفى عليه الصلاة والسلام عبادة ما يعبد المشركون بـ{لا}، ولم ينفه بـ{ما}، مع أنه يريد نفي العبادة في الحاضر-والمعنى: لا أعبد الآن ما تعبدون- والسر في ذلك أن {لا} ردٌّ لما قبلها؛ ألا ترى أنهم قالوا: ”يا محمد! هَلُمَّ، فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد، كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرًا مما تعبد، كنت قد أخذت بحظك منه!“ فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ إلى آخر السورة ؟

والوجه الثالث: أن {لا} ينفَى بها الجنس على سبيل الاستغراق والشمول؛ سواء كان المنفي اسمًا؛ كقوله تعالى:﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾(البقرة:2)، أم كان فعلاً؛ كقوله تعالى:﴿ لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾(الأنعام: 103)، وقوله تعالى:﴿ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾(الإسراء: 88)، وقوله تعالى:﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾(الجمعة: 7)، وقوله تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾(آل عمران: 5).

تأمل كيف جاء النفْيُ في ذلك كله بـ{لا} نفيًا دائمًا على سبيل الاستغراق والشمول، ومثله في ذلك قوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾.

وأما {ما} فيحتمل النفي بها استغراق الجنس كله، ويحتمل نفي فرد واحد من أفراده؛ ولهذا يجوز أن تقول:{ما يوجد في الدار رجل، بل رجلين}، ولا يجوز ذلك في {لا}، فإذا أريد نفي الجنس بـ{ما} على سبيل الاستغراق والشمول، وجب أن تصحبها {من} الاستغراقيَّة، فتقول:{ما يوجد من رجل في الدار}؛ ونحو ذلك قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾(فاطر: 13)، ومثله قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾، ومن هنا يخطىء كل من يقول بزيادة {من} في هذه الآية، ونحوها، كما يخطىء كل من يقول: إن قوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ ونحوه لا يفيد معنى الاستغراق.

بقي أن تعلم أن الفرق بين قول الذين كفروا:﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾(سبأ: 3)، وقولهم:﴿ مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾؟ هو أن الأول قالوه على سبيل القطع والجزم؛ إما جهلاً، وإما تعنُّتًا، وأما الثاني فقالوه على سبيل الظن، بدليل تعقيبهم عليه بقولهم:﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾(الجاثية: 32).

والوجه الرابع: إذا كان الكلام منفيًّا بـ{ما}، أو بـ{لا}، وعطف عليه كلام آخر، وجب أن يكون المعطوف منفيًّا بـ{لا}، إلا إذا كان الفاعل في المعطوف والمعطوف عليه واحدًا، أو كان المعطوف من جنس المعطوف عليه، ومثال الأول ما تقدم من قوله تعالى:﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾(يونس: 61).

ومثال الثاني قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴾، وقوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فعطف قوله:﴿ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴾، وقوله:﴿ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ على ما قبلهما.

وجمهور النحاة والمفسرين على القول بأن {لا } -هذه- جيء بها بعد الواو العاطفة زائدة، توكيدًا للنفي، وهي ليست كذلك؛ لأنه لو قيل:

{ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض، والسماء}، بدون {لا}، احتمل أن يكون المراد: نفيُ العزوب عنه سبحانه في كل من الأرض، والسماء على كل حال، أو نفيه عنه سبحانه في أحداهما، دون الأخرى، فلما جيء بـ{لا} بعد الواو العاطفة، صار الكلام نصًّا في المعنى الأول، ولم يبق للاحتمال الثاني أيُّ جود.

ومثلهما في ذلك قوله تعالى:﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (الأنعام: 59)، وقوله تعالى:﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾(البقرة: 255).

رابعًا- وممَّا يسأل عنه أيضًا في هاتين الآيتين: لمَ قدِّم لفظ {الأرض} على لفظ {السماء} في قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴾، وأخِّر عن لفظ {السموات} في قوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ؟

ويجاب عن ذلك بأن حق {السماء} أن تقدم على {الأرض}؛ إلا أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى شهادته على أحوال أهل الأرض، وأعمالهم بقوله:﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾، وأعمالهم إنما تكون في الأرض، ثم وصل بذلك قوله سبحانه:﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾، ناسب ذلك كله تقديم لفظ ﴿ الْأَرْضِ ﴾ على لفظ ﴿ السَّمَاءِ ﴾، وهذا بخلاف الآية الثانية؛ إذ قدِّم فيها لفظ ﴿ السَّمَاوَاتِ ﴾ على لفظ ﴿ الْأَرْضِ ﴾؛ لأنها تنتظم في سياق علم الغيب.

وفي الحكمة من ذلك قال ابن قيِّم الجوزيَّة: ”وأما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى؛ وهو أن السموات والأرض تذكر غالبًا في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته، وأما تقديم الأرض عليها في قوله: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء ﴾، وتأخيرها عنها في (سبأ)، فتأمل كيف وقع هذا الترتيب في (سبأ) في ضمن قول الكفار:﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾، كيف قدم السموات هنا؛ لأن الساعة إنما تأتي من قبلها، وهي غيب فيها، ومن جهتها تبتدئ وتنشأ، وأما تقديم الأرض على السماء، في سورة (يونس) فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر، وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلها، وأنه لا يغيب عنه منها شيء، اقتضى ذلك ذكر محلهم، وهو الأرض قبل ذكر السماء“.

خامسًا- ولما ذكر تعالى أنه ما يعزب، ولا يعزب عنه أدق الأشياء، التي لا يعرف المخاطبون أصغر منها، وهي الذرة، بدأ سبحانه وتعالى بذكرها أولاً، ثم أبان لهم بالعطف عليها أنه يوجد ما هو أصغر منها -وهنا ينطلق الذهن في المصغرات إلى مقدار، يستحيل عليه تصوره- ثم عطف عليه بعد ذلك ما هو أكبر -وهنا ينطلق الذهن إلى الأشياء الكبيرة العظيمة، التي لا يستطيع التصور الإحاطة بها، فشمل النص كل شيء- ومعلوم أن من علم أدق الأشياء وأخفاها، كان علمه متعلقًا بأكبر الأشياء وأظهرها.

وقرأ الجمهور:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾، بفتح الراء في {أصغرَ}، و{أكبرَ}، عطفًا على ﴿ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾، باعتبار لفظه؛ إلا أن لفظهما غير منصرف، فكان مفتوحًا.

وقرأ حمزة:﴿ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ ﴾، بضم الراء فيهما، عطفًا على ﴿ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾، باعتبار محله؛ لأنه فاعل -ونظيره على القراءتين قولك:{ ما أتاني من أحد عاقلٌ، وعاقلٍ}، بضم اللام في عاقل، وكسرها- وكذا قوله تعالى:﴿ مَا لَكُمْ مّنْ إلهٍ غَيْرُهُ ﴾ (الأعراف:59)، بضمِّ الراء في غيره، وكسرها.

ويقوي العطفَ على القراءتين أنه لم يقرأ في قوله تعالى:﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ إلا بالضم.

وقيل: لو صح هذا العطف، لصار تقدير هذه الآية: وما يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغرَ من ذلك وأكبرَ، إلا في كتاب فيعزب، وحينئذ يلزم أن يكون الشيء، الذي في الكتاب، خارجًا عن علم الله تعالى، وهذا مشكل.

ولهذا ذهب الزمخشري تابعًا لاختيار الزجاج إلى أن قوله تعالى:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ جملة مستقلة عما قبلها، وليست معطوفة عليه، -والوجه النصب على نفي الجنس، والوجه الرفع على الابتداء- والخبر على الوجهين:﴿ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

ويرد على ذلك بنحو قوله تعالى:﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾(الأنعام: 95)؛ إذ لا يمكن أن يحمل ذلك على نفي الجنس.

أما الجرجاني فقد ذهب إلى أن الكلام قد تمَّ وانقطع عند قوله تعالى:﴿ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ ﴾، ثم وقع الابتداء بكلام آخر؛ وهو قوله:﴿ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ أي: وهو أيضًا في كتاب مبين. قال: والعرب تضع {إلا} موضع {واو النسق} كثيرًا، على معنى الابتداء.

وهذا الوجه -على ما قال الرازي- في غاية التعسف، والإنصاف -على ما قال الألوسي- أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى العزيز على ذلك، ولو اجتمع الخلق إنسهم وجنهم على مجيء {إلا} بمعنى:{الواو}.

وأجاب بعضهم بأن الإشكال في الآية الكريمة إنما يكون على تقدير اتصال الاستثناء، وأما على تقدير انقطاعه، فيصير التقدير:{ ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر؛ لكن هو في كتاب مبين} وبهذا التقدير يزول الإشكال، وإليه ذهب أبو البقاء العكبري.

وأجاب بعضهم الآخر على تقدير اتصال الاستثناء بأنه على حدِّ قوله تعالى:﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ (الدخان: 56)، فالمعنى: لا يبعد عن علمه شيء إلا ما في اللوح، الذي هو محل صور معلوماته، تعالى شأنه، بناء على تفسير الكتاب المبين به، أو: إلا ما في علمه، بناء على تفسير الكتاب المبين بالعلم، فإن عُدَّ ذلك من العزوب، فهو عازب عن علمه، وظاهرٌ أنه ليس من العزوب قطعًا، فلا يعزب عن علمه شيء قطعًا.

ونقل عن بعض المحققين قوله في دفع هذا الإشكال بأن العزوب عبارة عن مطلق البعد، وأن الأشياء المخلوقة على قسمين: قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير وساطة؛ كالملائكة والسموات والأرض. وقسم آخر أوجده الله تعالى بوساطة القسم الأول؛ مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون. ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود. فالمعنى: ما يبعد عن مرتبة وجوده من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وهو في كتاب مبين، وهو كتاب كتبه الله تعالى، وأثبت صور تلك المعلومات فيه، ومتى كان الأمر كذلك، فقد كان عالمًا بها، محيطًا بأحوالها.

وإثبات العزوب بمعنى: البعد عنه تعالى في سلسلة الإيجاد -على ما قال الألوسي- لا محذور فيه، وهو وجه دقيق، إلا أنه أشبه بتدقيقات الحكماء، وإن خالف ما هم عليه في الجملة، ويؤيده أن سورة (سبأ) جاءت مستهلة بالحمد لله تعالى على نعمة الإيجاد الثاني، وهو البعث.

وذكر المفسرون أجوبة أخرى غير التي ذكرتها، لا تخلو من التكلف، ويبدو مما تقدم أن أقل الأقوال تكلفًا على ما قال الألوسي: ”القول بانقطاع الاستثناء في الآية، وأجلها قدرًا، وأدقها سرًّا القول باتصاله، وإخراج الكلام مخرج قوله تعالى:

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾(النساء: 23).

ونظائره الكثيرة، نثرًا ونظمًا، ولا عيب فيه، إلا أن الآية عليه أبلغ، فليفهم“.

وقال ابن عاشور: ”وجوز أن يكون استثناء متصلاً من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة، وأصغرَ منها وأكبرَ -وتأويله أن يكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده- والمعنى: لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، إلا في حال كونه في كتاب مبين -أي: إلا معلومًا مكتوبًا- ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب مبين، لا يمكن أن يعزب، فيكون انتفاء عزوبه حاصلاً بطريق برهاني“.

فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله تعالى، وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذه الحكم والأسرار أبدًا! أ.هـ

الأستاذ: محمد إسماعيل عتوك

الباحث في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن

m_ismael@aloola-sy

روابط ذات صلة:

1- آيات ولمسات.

2- الذرة ومكنونها في القرآن الكريم.

الوسوم: